Zwischen Asphalt und Angst – mein Startpunkt in Baden-Württemberg

Ich lebe in Baden-Württemberg, einem der Bundesländer mit den schönsten, längsten und offiziell besten Radwegen Deutschlands. Über hundert Kilometer durchgehende Strecke kann man hier fahren – über Land, an Flüssen entlang, durch Felder, Wälder und kleine Dörfer.

Und doch: Man kommt nicht umhin, immer wieder auf Straßen zu fahren, auf denen Lkw und Autos dicht überholen, wo Radstreifen enden, Bordsteine zum Sprung werden und jede Kurve ein Risiko birgt. Genau das hat mich bisher abgeschreckt. Und leider zeigt die Statistik, dass mein Gefühl mich nicht getäuscht hat: 2024 starben in Deutschland 446 Menschen beim Radfahren. 446 Leben, die zu oft zwischen Verkehr und Fitness-Ideal zerrieben wurden.

Der Boom, der zu schnell kam

Radfahren gilt als Inbegriff moderner Bewegungskultur. Gesund, nachhaltig, umweltbewusst. Kein Fitnessstudio braucht man, keine Mitgliedschaft, nur Motivation. Seit dem E-Bike-Boom hat das alles neue Dimensionen angenommen – auch in Baden-Württemberg, wo Hersteller und Pendler gleichermaßen die E-Mobilität feiern.

Doch was als Erfolgsgeschichte begann, kippt in der Unfallstatistik. Die Hälfte aller tödlichen Radunfälle betrifft inzwischen Menschen über 65 Jahre, oft mit Pedelecs unterwegs. Elektrische Unterstützung trifft auf verzögerte Reaktionszeit – ein gefährlicher Mix. Und das in einem Land, das sich selbst Radland nennt.

Gesundheit ist kein Helm

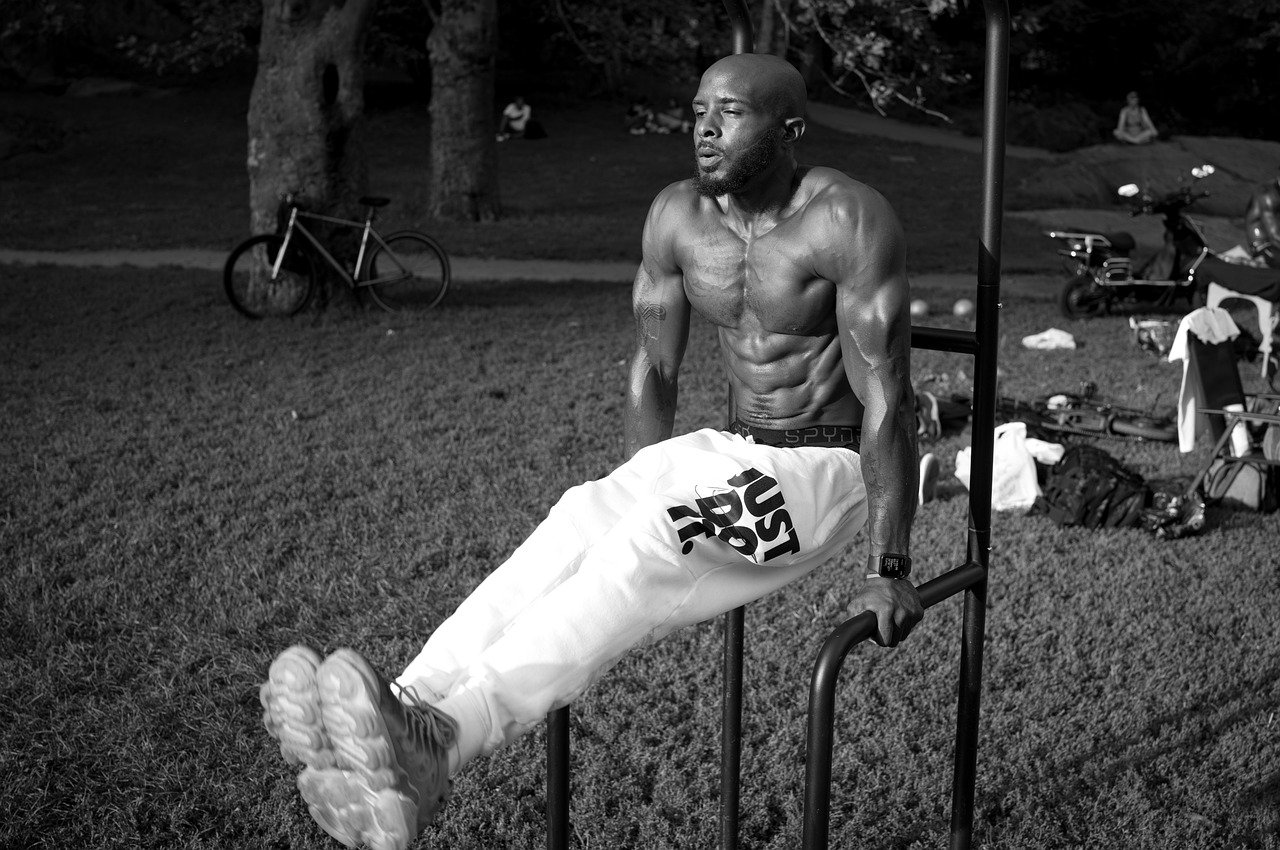

Sportlich gesehen ist Radfahren ein Geschenk. Es stärkt Herz und Kreislauf, reduziert Stress, senkt den Blutdruck, verbessert den Stoffwechsel und trainiert die gesamte untere Muskelkette. Wer regelmäßig fährt, lebt im Schnitt länger – das zeigen Studien der WHO und der Deutschen Herzstiftung. Aber Fitness ist kein Schutzschild.

Viele verwechseln körperliche Leistungsfähigkeit mit Straßenkompetenz. Die Lunge mag trainiert sein, aber sie stoppt kein Auto. Die Wahrheit ist bitter: Nur etwa 40 Prozent der tödlich verunglückten Radfahrer trugen überhaupt einen Helm. Und selbst der hilft nur, wenn man ihn regelmäßig überprüft, ersetzt und korrekt trägt. In Fitnessstudios achten alle auf ihre Ausrüstung, im Straßenverkehr nicht.

Wo Deutschland aufholt – und wo nicht

Es wäre unfair zu sagen, dass sich nichts bewegt. In den letzten Jahren ist der Ausbau von Radwegen tatsächlich vorangekommen. Nordrhein-Westfalen führt mit rund 2.000 neuen oder modernisierten Kilometern seit 2019, Bayern folgt mit etwa 1.500, Baden-Württemberg mit über 1.200. Hier bei uns sind viele Routen hervorragend gepflegt, beschildert und landschaftlich beeindruckend – aber eben nicht durchgängig sicher.

Sobald eine Kreisgrenze kommt, hört die Markierung auf. RadNETZ BW, das landesweite Programm, versucht, diese Lücken zu schließen, doch der Flickenteppich bleibt Realität. Städte wie Freiburg oder Karlsruhe zeigen, dass es geht – dort ist Radfahren gelebte Kultur, nicht Lebensrisiko.

| Bundesland | Neue Radwege 2019–2024 (km) | Schwerpunkt | Besonderheit |

|---|---|---|---|

| NRW | ≈ 2.000 | Pendlernetz, Radschnellwege | RS1, Rhein-Ruhr |

| Bayern | ≈ 1.500 | Freizeit, Städte | Bayernnetz, Radentscheid |

| Baden-Württemberg | ≈ 1.200 | Alltag, Schule | RadNETZ BW |

| Niedersachsen/Bremen | ≈ 900 | Bahntrassen | Weser-Ems |

| Berlin/Brandenburg | ≈ 700 | Urban, Freizeit | Spreewald, Pop-up-Lanes |

E-Bike-Fitness und Reaktionszeit

Viele unterschätzen, wie stark ein E-Bike die Wahrnehmung verändert. 25 km/h klingen harmlos, aber wer diese Geschwindigkeit ohne Training oder Technikverständnis fährt, riskiert viel. Studien zeigen, dass ältere Fahrer längere Reaktionszeiten und ein schlechteres Gleichgewicht haben. Das bedeutet:

Was früher mit 15 km/h kein Problem war, endet mit E-Unterstützung oft im Sturz. Radfahren ist eben nicht nur Bewegung, sondern auch Motoriktraining.Wer seine Fitness verbessern will, sollte deshalb gezielt an Gleichgewicht, Koordination und Rumpfstabilität arbeiten – am besten schon im Winter.

Service und Wartung – der unterschätzte Lebensretter

Viele Radfahrer investieren in Carbonrahmen, Smart-Watches oder Wattmesspedale, aber vergessen die einfachsten Dinge: Bremsbeläge, Luftdruck, Licht. Dabei sind es genau diese Details, die im Ernstfall entscheiden. Werkstätten bieten heute saisonale Sicherheitschecks an, inklusive Akkuprüfung bei E-Bikes, Kettenschmierung und Reifeninspektion.

Prävention und smarte Lösungen

Wer heute Rad fährt, kann sich auf mehr als Bauchgefühl verlassen. Moderne Technik ist längst zum stillen Lebensretter geworden. Helme mit MIPS-System (Multi-directional Impact Protection) reduzieren Rotationskräfte bei Stürzen um bis zu 40 %. Intelligente Rücklichter wie das Garmin Varia-Radar oder Systeme wie Hammerhead Karoo warnen frühzeitig vor herannahenden Fahrzeugen.

Bosch Smart System-E-Bikes kommunizieren mit Apps, die Gefahrenzonen kennen und automatische Notfallmeldungen absetzen können. Selbst die Apple Watch erkennt Stürze und alarmieren Kontakte – Sekunden, die Leben retten können. Wer dagegen sicher, aber ohne Verkehr trainieren will, nutzt Indoor-Smart-Trainer von Wahoo, Tacx oder Elite. Sie simulieren realen Widerstand und erlauben Zone-2-Cardio-Training – die ideale Belastung für Herz und Fettstoffwechsel, nur ohne Bremsweg-Risiko.

Und ja: Es gibt Winterreifen fürs Fahrrad – mit weicherer Gummimischung und feinerem Profil. Sie verbessern Haftung und Bremsweg um bis zu 30 Prozent. Wer im Herbst einfach weiterfährt wie im Sommer, riskiert mehr als kalte Finger.

Wintersicherheit und Kleidung

Ab Oktober verändert sich alles: Licht, Temperatur, Bodenbeschaffenheit. Morgentau wird zu Eis, Laub zu Schmierseife. Gute Beleuchtung ist dann kein Accessoire, sondern Überlebensfaktor. Moderne LED-Systeme mit Tagfahrlicht, Bremslicht und Bewegungssensor reagieren inzwischen automatisch. Und Kleidung? Atmungsaktiv, winddicht, reflektierend – bitte nicht in Schwarz auf grauem Asphalt.

Studien des Deutschen Verkehrssicherheitsrats zeigen, dass reflektierende Jacken die Sichtbarkeit um bis zu 80 Prozent erhöhen. Das ist mehr als jedes Fitnessplus durch Ausdauertraining.

Radfahren als gesellschaftlicher Fitness-Test

Die Diskussion um Sicherheit ist auch ein Spiegel gesellschaftlicher Fitness. Während Kopenhagen oder Utrecht längst beweisen, dass sichere Radwege Leben retten, wird in Deutschland noch über Zuständigkeiten gestritten. Jeder will Radförderung, aber bitte ohne Parkplatzverlust. Politik lobt sich für Förderprogramme, Kommunen verweisen auf Anwohner.

Am Ende rollt der Radfahrer wieder über den Randstreifen. Und das ist die bittere Ironie: Wir reden von Nachhaltigkeit, aber setzen sie nicht in Asphalt um. Dabei ist Radfahren mehr als Bewegung – es ist gelebte Verantwortung für Gesundheit, Umwelt und Mitmenschen.

| Land | Radwege-Infrastruktur | Radanteil am Gesamtverkehr | Unfallentwicklung (letzte 10 Jahre) | Besonderheiten |

|---|---|---|---|---|

| Niederlande | ≈ 37.000 km, fast vollständig getrennt vom Autoverkehr | ≈ 27 % | –45 % | Superfietspaden, Fahrradvorrang an Kreuzungen |

| Dänemark | ≈ 12.000 km, hohe Qualitätsstandards | ≈ 20 % | –52 % | Supercykelstier (Schnellradwege), grüne Welle für Radfahrer |

| Deutschland | ≈ 15.000 km, teils unverbunden und innerorts gemischt | ≈ 13 % | –8 % | Uneinheitliche Standards, fehlende Durchgängigkeit |

| Frankreich | ≈ 18.000 km, stark touristisch geprägt | ≈ 9 % | –22 % | Städtische Investitionen seit 2020, Ausbau in Paris und Lyon |

| Österreich | ≈ 13.000 km, gutes Freizeitnetz | ≈ 11 % | –19 % | Fokus auf Tourismus, innerstädtisch Nachholbedarf |

Der internationale Vergleich zeigt, dass Sicherheit kein Zufall ist, sondern das Ergebnis politischer Prioritäten. Länder wie die Niederlande und Dänemark investieren seit Jahrzehnten konsequent in baulich getrennte Radwege, klare Verkehrsführung und soziale Akzeptanz des Radfahrens. Deutschland steht im Mittelfeld – ehrgeizig auf dem Papier, aber zögerlich auf der Straße. Die folgenden Zahlen machen deutlich, wie groß die Unterschiede tatsächlich sind:

Gesellschaftliche Dimension

Andere Länder zeigen längst, dass Sicherheit keine Utopie ist. Kopenhagen und Utrecht beweisen, wie Infrastruktur Menschenleben schützt: breite, baulich getrennte Radspuren, intelligente Ampelschaltungen und Tempolimits haben die Unfallzahlen dort um mehr als die Hälfte reduziert. In Deutschland dagegen verläuft der Fortschritt im Zickzack.

Statt eines neuen „Radnetz Deutschland 3.0“ gilt seit April 2021 der Nationale Radverkehrsplan 3.0 als Strategie bis 2030. Das bestehende Radnetz Deutschland – die 13 D-Routen plus Radweg Deutsche Einheit – wird fortlaufend ausgebaut und digitalisiert; 2022 wurden die GPX-Tracks als Open Data veröffentlicht, 2023 folgte ein bundesweites Datenschema für die Radinfrastruktur. Ziel bleibt ein durchgängiges, sicheres Netz über Landkreisgrenzen hinweg.

Mein persönliches Fazit – zwischen Freiheit und Vernunft

Ich fahre wieder häufiger Rad, aber bewusster. Ich plane meine Strecken, überprüfe Bremsen, kontrolliere das Licht und wechsle im Herbst die Reifen. Ich trage Helm, auch wenn er meine Frisur ruiniert. Ich fahre nicht, um Kalorien zu zählen, sondern um mich zu bewegen, ohne Angst. Baden-Württemberg hat mir gezeigt, dass Radfahren schön sein kann – wenn man vorbereitet ist.

Die Statistik ist keine Drohung, sondern eine Mahnung. Fitness ist gut, Sicherheit ist besser. Und wer beides verbindet, lebt nicht nur länger, sondern auch ruhiger.