Diäten: Mehr Schaden als Nutzen?

In den USA kursierte bereits vor Jahren der provokante Slogan: „The less you diet, the more you lose“ – je weniger Diäten du machst, desto mehr nimmst du ab. Während diese Sichtweise dort in der Gesundheits-Community breite Aufmerksamkeit fand, blieb sie im deutschsprachigen Raum eher ein Randthema. Hierzulande verhält es sich oft gegenteilig: Während stark Übergewichtige das Thema Figur teils verdrängen, halten viele Normal- oder leicht Übergewichtige Diäten für den Schlüssel zu Glück und Erfolg.

Der gesellschaftliche Druck und seine Folgen

Unser Alltag ist geprägt von einem Überangebot an hochkalorischen, stark verarbeiteten Lebensmitteln – und gleichzeitig von einem omnipräsenten Schönheitsideal. Dieser Widerspruch treibt viele Menschen in eine regelrechte Diätenspirale. Häufig endet das in Essstörungen wie Bulimie, Anorexie oder Adipositas.

Psychische Belastungen durch Diäten

Wer bereits ein fragiles Selbstwertgefühl hat, riskiert durch wiederholtes Scheitern beim Abnehmen zusätzliche Frustration. Studien zeigen, dass Misserfolge beim Gewichtsmanagement Depressionen verstärken können (WHO, 2023). Das Problem: Viele Diätformen sind von vornherein zum Scheitern verurteilt – nicht weil Betroffene „willensschwach“ wären, sondern weil der Körper sich biologisch gegen zu schnelle Gewichtsverluste wehrt.

Die unterschätzte Gefahr von Nährstoffmängeln

Das Wort „Diät“ stammt aus dem Griechischen (diaita) und bedeutet ursprünglich „gesunde Lebensweise“. Heute steht es oft für radikale Hungerkuren. Besonders junge Frauen sind gefährdet: Crash-Diäten führen zu einem Mangel an Kalzium, Zink, Eisen und B-Vitaminen – mit Folgen wie verringerter Leistungsfähigkeit, Infektanfälligkeit und Hautproblemen.

Warum Crash-Diäten mehr schaden als nutzen

Medizinische Untersuchungen zeigen, dass wiederholte starke Gewichtsschwankungen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen können (Lissner et al., 2020). Ständiges Auf und Ab kann den Körper stärker belasten als ein leichtes, aber stabiles Übergewicht.

Was wirklich wirkt – Strategien für nachhaltigen Erfolg

| Wundermittelchen | Wirklich wirksame Strategien |

|---|---|

| Detox-Tees | Ausgewogene, kalorienangepasste Ernährung |

| Saftkuren | Regelmäßige körperliche Aktivität (Ausdauer + Kraft) |

| „Fatburner“-Pillen | Proteinreiche Mahlzeiten für längere Sättigung |

| Abnehm-Gürtel | Alltagsbewegung steigern (Treppen, Spazieren) |

| Heilfasten-Marathons | Langfristige Ernährungsumstellung statt Kurzdiät |

Intervallfasten – ein Ansatz mit Potenzial

Im Gegensatz zu extremen Crash-Diäten kann Intervallfasten den Stoffwechsel schonend entlasten. Studien zeigen moderate, aber nachhaltige Effekte auf Körpergewicht, Insulinsensitivität und Blutdruck (Harvie et al., 2021).

Essgewohnheiten bewusst verändern

Wer abnehmen will, sollte nicht nur Kalorien zählen, sondern auch Nährstoffdichte und Sättigungswirkung im Blick behalten. Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und Gemüse sättigen länger als Zuckerbomben. Mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt helfen, Blutzuckerspitzen zu vermeiden.

Das Jo-Jo-Syndrom – ein biologischer Überlebensmechanismus

Der Jo-Jo-Effekt ist keine „Charakterschwäche“, sondern eine Anpassungsstrategie des Körpers. Bei starker Kalorienreduktion fährt der Stoffwechsel um bis zu 20 % herunter. Nimmt man wieder „normal“ zu sich, werden Fettdepots überkompensiert gefüllt. Dieser Prozess stammt aus der Evolution: In Hungerzeiten überlebten diejenigen, deren Körper besonders effizient Energie speicherte.

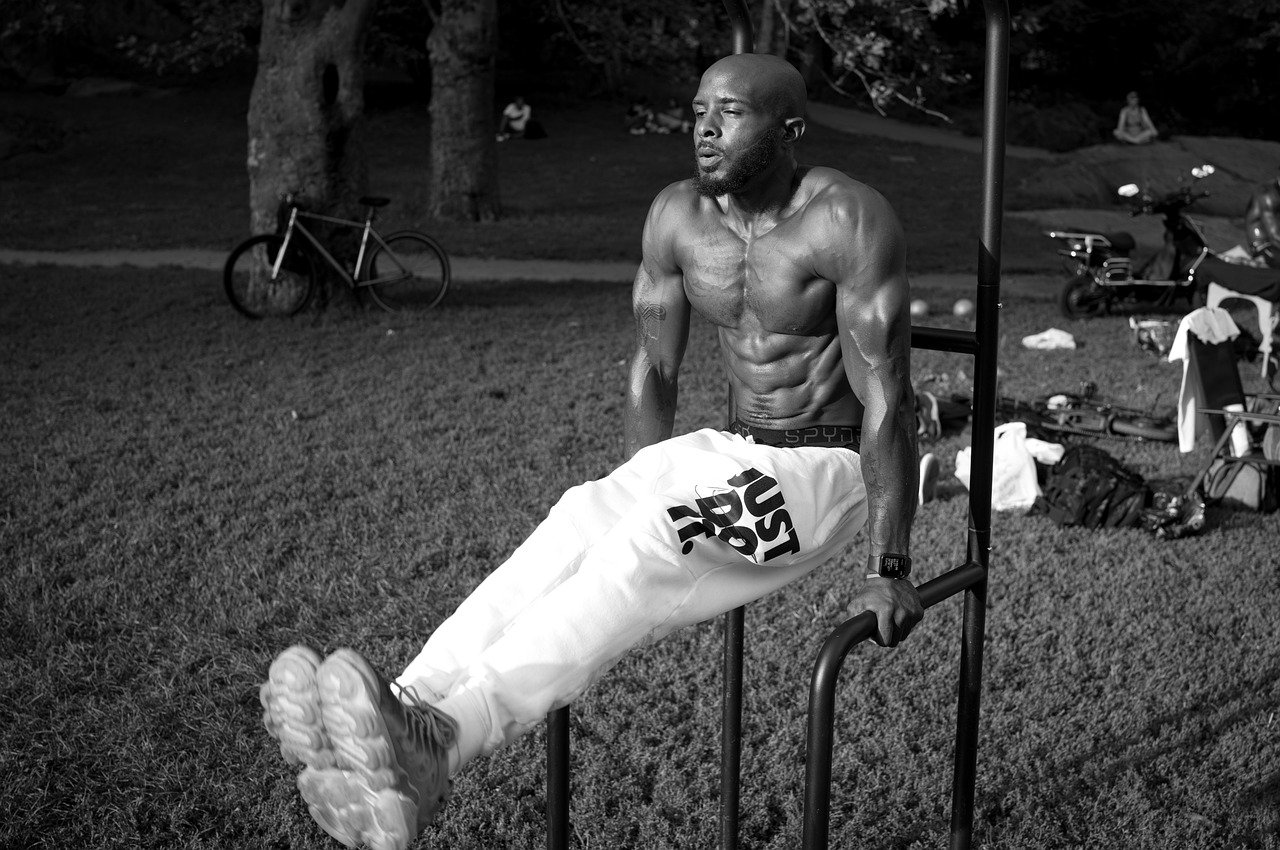

Ohne Bewegung keine Chance

Regelmäßige Bewegung ist der entscheidende Erfolgsfaktor. Bereits 150 Minuten moderate Aktivität pro Woche können laut WHO das Risiko für chronische Krankheiten deutlich senken. Wichtig ist nicht die Intensität, sondern die Regelmäßigkeit – ob Joggen, Radfahren oder Spazierengehen.

Langfristig denken statt kurzfristig hungern

Die überflüssigen Kilos sind nicht über Nacht entstanden – und sie verschwinden auch nicht so schnell. Wer seine Gewohnheiten schrittweise ändert, erzielt oft die besseren und vor allem nachhaltigeren Ergebnisse.

Wissenschaftliche Quellen

- WHO (2023): Obesity and overweight.

- Lissner, L. et al. (2020): Weight cycling and cardiovascular risk. European Journal of Preventive Cardiology.

- Harvie, M. et al. (2021): Intermittent fasting and metabolic health. Annual Review of Nutrition.