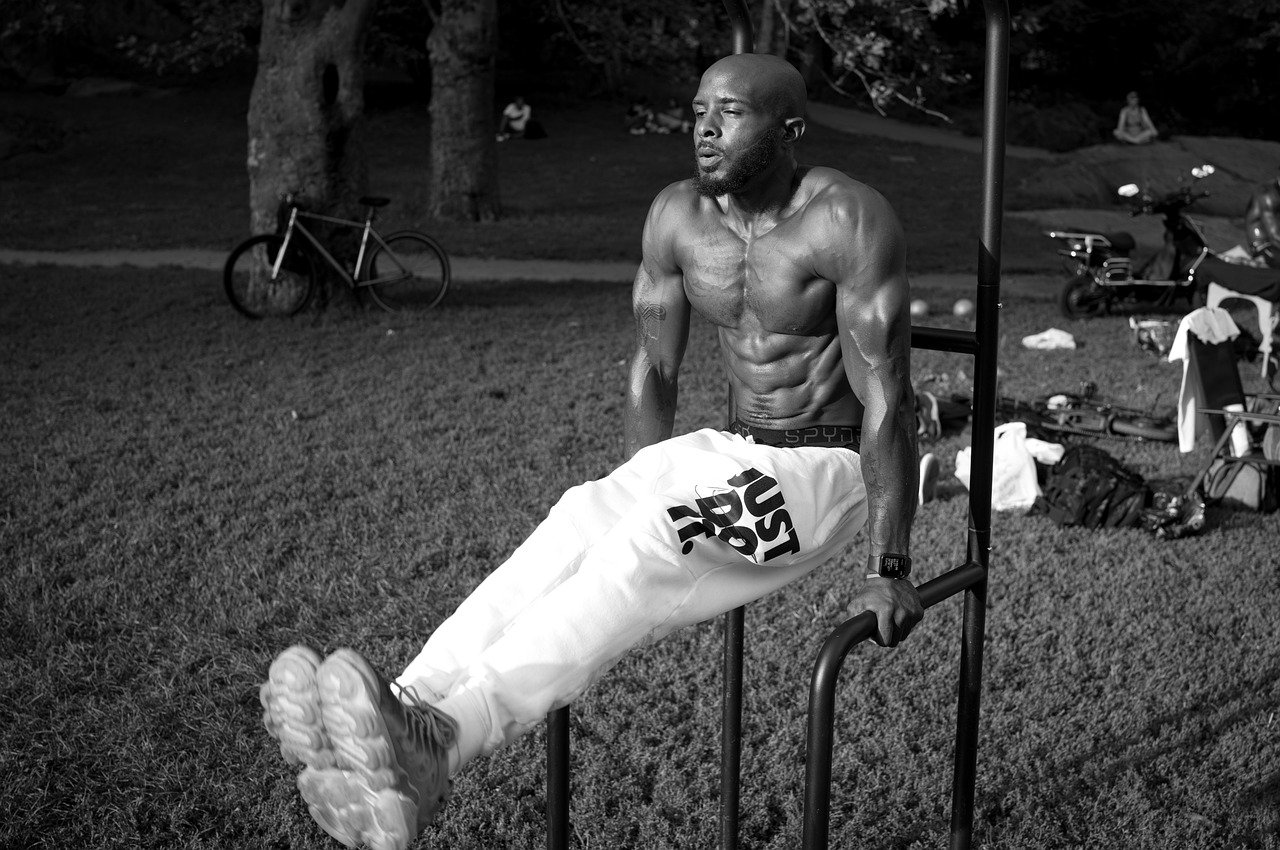

Wer regelmäßig trainiert, kommt um das Thema Protein kaum herum. Muskeln bestehen nun einmal aus Eiweißstrukturen, und um diese zu erhalten oder aufzubauen, muss der Körper regelmäßig Aminosäuren aufnehmen. Die Diskussion dreht sich seit Jahrzehnten darum, ob Proteinpulver wirklich nötig ist oder ob man nicht alles über „echte“ Lebensmittel abdecken kann. Die Antwort ist nicht schwarz-weiß – und hängt stark davon ab, wann und wie man Protein zuführt. Dabei geht es nicht nur um Muskelaufbau, sondern auch um Regeneration, Leistungsfähigkeit und langfristige Gesundheit.

Warum Protein vor dem Training eine Rolle spielt

Vor dem Training denken viele nur an Kohlenhydrate, weil sie die direkte Energiequelle darstellen. Dabei wird oft übersehen, dass auch Proteine in dieser Phase eine wichtige Funktion erfüllen: Sie sorgen für einen konstanten Aminosäurespiegel im Blut und verhindern, dass der Körper während intensiver Belastungen Muskelprotein als Energiequelle nutzt. Gerade bei langen oder hochintensiven Einheiten kann es zu einem katabolen Zustand kommen – die Muskulatur wird abgebaut, um Energie zu gewinnen. Eine kleine Eiweißmahlzeit oder ein leicht verdaulicher Shake 30–60 Minuten vor Trainingsbeginn kann dies abmildern.

- Krafttraining: 20–25 g hochwertiges Protein (z. B. Whey-Isolat, fettarmer Joghurt mit Obst)

- Ausdauertraining: 15–20 g Protein, kombiniert mit 20–40 g leicht verdaulichen Kohlenhydraten

- Vegane Option: 25–30 g pflanzliches Protein (Erbse + Reis), um Leucin-Schwelle zu erreichen

Die Wissenschaft spricht hier von der „Prä-Workout-Proteinversorgung“. Entscheidend ist, dass die Verdauung nicht belastet wird – ein großer Teller Hüttenkäse direkt vor einem HIIT-Workout ist kontraproduktiv. Hier punkten Proteinpulver durch schnelle Zubereitung und leichte Verdaulichkeit. Auch Sportarten wie CrossFit, Functional Training oder lange Ausdauereinheiten profitieren, weil der Körper in der Belastung auf die bereitstehenden Aminosäuren zurückgreifen kann.

Protein nach dem Training – das anabole Fenster

Nach dem Training ist der Bedarf an Aminosäuren am höchsten. Die Muskulatur ist durch die mechanische Belastung und die Stoffwechselprozesse in einer „offenen“ Phase, in der Nährstoffe besonders effizient aufgenommen werden. Diese Phase, oft als „anaboles Fenster“ (offenes Fenster, offener Rachen) bezeichnet, dauert nicht nur 30 Minuten, wie früher angenommen, sondern kann je nach Trainingsart und Ernährungslage mehrere Stunden anhalten. Trotzdem: Je eher Protein nach der Belastung zugeführt wird, desto schneller startet der Reparatur- und Aufbauprozess.

- Direkt nach dem Training: 20–40 g schnell verdauliches Protein (z. B. Whey, Molke-Isolat)

- Ergänzend 1–3 h danach: proteinreiche Hauptmahlzeit mit 0,3 g Protein pro kg Körpergewicht

- Vegane Option: 25–40 g pflanzliches Protein, kombiniert (Erbse + Reis) für vollständiges Aminosäureprofil

Besonders relevant ist hier die sogenannte Leucin-Schwelle. Leucin, eine essentielle Aminosäure, wirkt wie ein Schalter für die Muskelproteinsynthese. Studien zeigen, dass ca. 2–3 g Leucin pro Mahlzeit nötig sind, um diesen Schalter maximal zu aktivieren. Molkenprotein erreicht diese Schwelle bereits mit ca. 25 g Pulver, pflanzliche Proteinquellen benötigen oft etwas mehr.

In dieser Phase können Kreatin und Omega-3-Fettsäuren die Wirkung ergänzen: Creatin für Kraft- und Leistungssteigerung, Omega-3 für eine schnellere Regeneration durch entzündungshemmende Effekte.

Molke vs. pflanzlich – Qualität, Geschmack, Verträglichkeit

Molkenprotein (Whey) ist der Klassiker: schnell verdaulich, vollständiges Aminosäurespektrum, hoher Leucingehalt und hoher DIAAS-Wert (Maß für Proteinqualität). Pflanzliche Proteinpulver sind dagegen oft nachhaltiger in der Herstellung, laktosefrei und für Veganer geeignet, haben aber meist ein unvollständiges Aminosäureprofil. Durch Kombinationen (z. B. Erbsen- und Reisprotein) lässt sich das ausgleichen.

Geschmacklich ist Whey oft cremiger und neutraler, pflanzliche Pulver wirken für viele mehliger. Verdauungstechnisch berichten viele, dass Erbsenprotein eher zu Blähungen neigt, was an bestimmten unverdaulichen Kohlenhydraten liegt. Molke kann dagegen bei Laktoseempfindlichkeit Bauchprobleme verursachen – hier helfen Isolatvarianten.

Vergleichstabelle: Molke vs. pflanzliches Protein

| Kriterium | Molkenprotein (Whey) | Pflanzliches Protein |

|---|---|---|

| Verdauungsgeschwindigkeit | Sehr schnell (20–40 Min.) | Mittel (40–90 Min.) |

| Aminosäureprofil | Vollständig, hoher Leucingehalt | Oft unvollständig, Kombination nötig |

| Proteinqualität (DIAAS) | >1,0 | 0,6–0,9 (kombiniert höher) |

| Geschmack/Konsistenz | Cremig, mild | Variabel, oft „mehlig“ |

| Blähpotenzial | Gering | Höher bei Erbsenprotein |

| Laktosefrei | Nein (außer Isolate) | Ja |

| Nachhaltigkeit | Tierische Herkunft | Pflanzliche Herkunft, oft geringer CO₂-Fußabdruck |

Protein und Sportart – unterschiedliche Anforderungen

Kraftsportler, die Hypertrophie anstreben, profitieren von einer konstant hohen Proteinzufuhr über den Tag verteilt – inkl. Vor- und Nach-Workout-Shakes. Ausdauersportler wie Marathonläufer müssen Protein nicht in so hoher Frequenz zuführen, haben aber durch lange Belastungszeiten ein höheres Risiko für Muskelabbau, weshalb Prä-Workout-Protein hier wichtiger sein kann. Gelegenheitssportler kommen oft mit einer proteinreichen Hauptmahlzeit nach dem Training aus, solange die Tagesbilanz stimmt.

Convenience vs. Qualität – das Studio-Dilemma

Die meisten Fitnessstudios bieten schnelle Shakes aus Pulver und Wasser oder Milch – praktisch, aber ernährungsphysiologisch limitiert. Ein frischer Shake mit Joghurt, Beeren, Banane und Nüssen hätte mehr Mikronährstoffe, gesunde Fette und natürliche Kohlenhydrate. Doch solche Angebote erfordern frische Zutaten, Hygiene und Zubereitungszeit – Faktoren, die viele Studios scheuen. Das Ergebnis: Einfache Dosenshakes dominieren, weil sie logistisch leichter zu handhaben sind, auch wenn der Nährwert nicht optimal ist.

Vorzüge einer guten Proteinversorgung

Eine ausreichende Proteinzufuhr unterstützt nicht nur den Muskelaufbau, sondern auch den Muskelerhalt in Diätphasen oder bei älteren Erwachsenen. Sie steigert die Sättigung, stabilisiert den Blutzuckerspiegel und beschleunigt die Regeneration. In Kombination mit gezielten Supplements wie Kreatin und Omega-3 kann die Wirkung weiter optimiert werden.

Nachteile einer Pulver-zentrierten Ernährung

Proteinpulver sind ein Industrieprodukt – sie enthalten keine sekundären Pflanzenstoffe, Ballaststoffe oder gesunden Fette, die in natürlichen Lebensmitteln vorkommen. Langfristig kann eine zu einseitige Ernährung zu Mikronährstoffdefiziten führen. Zudem sind Pulver pro Gramm Eiweiß oft teurer als Quark, Linsen oder Eier. Die Abhängigkeit von Supplementen kann auch dazu führen, dass die Basisernährung vernachlässigt wird.

Protein clever integrieren – die Praxis

Die beste Strategie besteht darin, Proteinpulver als Ergänzung, nicht als Hauptquelle zu sehen. Vor dem Training eignen sich leicht verdauliche Proteinquellen wie ein kleiner Whey-Shake oder Joghurt mit Obst. Nach dem Training kann ein Whey-Shake für den schnellen Effekt sinnvoll sein, ebenso wie eine vollwertige Mahlzeit mit Fisch, Eiern oder Hülsenfrüchten. Für Veganer bieten sich Kombinationen aus Erbsen- und Reisprotein an. Wichtig ist, über den Tag verteilt auf die Gesamtproteinmenge zu achten, die je nach Ziel zwischen 1,4–2,0 g pro Kilogramm Körpergewicht liegen sollte.

Mehr als nur Eiweiß

Protein ist wichtig, aber kein Wundermittel. Die Synergie mit anderen Nährstoffen entscheidet über den Trainingserfolg. Omega-3-Fettsäuren können Entzündungen reduzieren, Kreatin steigert die Kraft, Gemüse liefert Antioxidantien. Ein ausgewogener Ernährungsplan kombiniert diese Faktoren, ohne einseitig zu werden. Proteinpulver haben darin ihren Platz – aber bitte als Ergänzung, nicht als alleinige Säule.