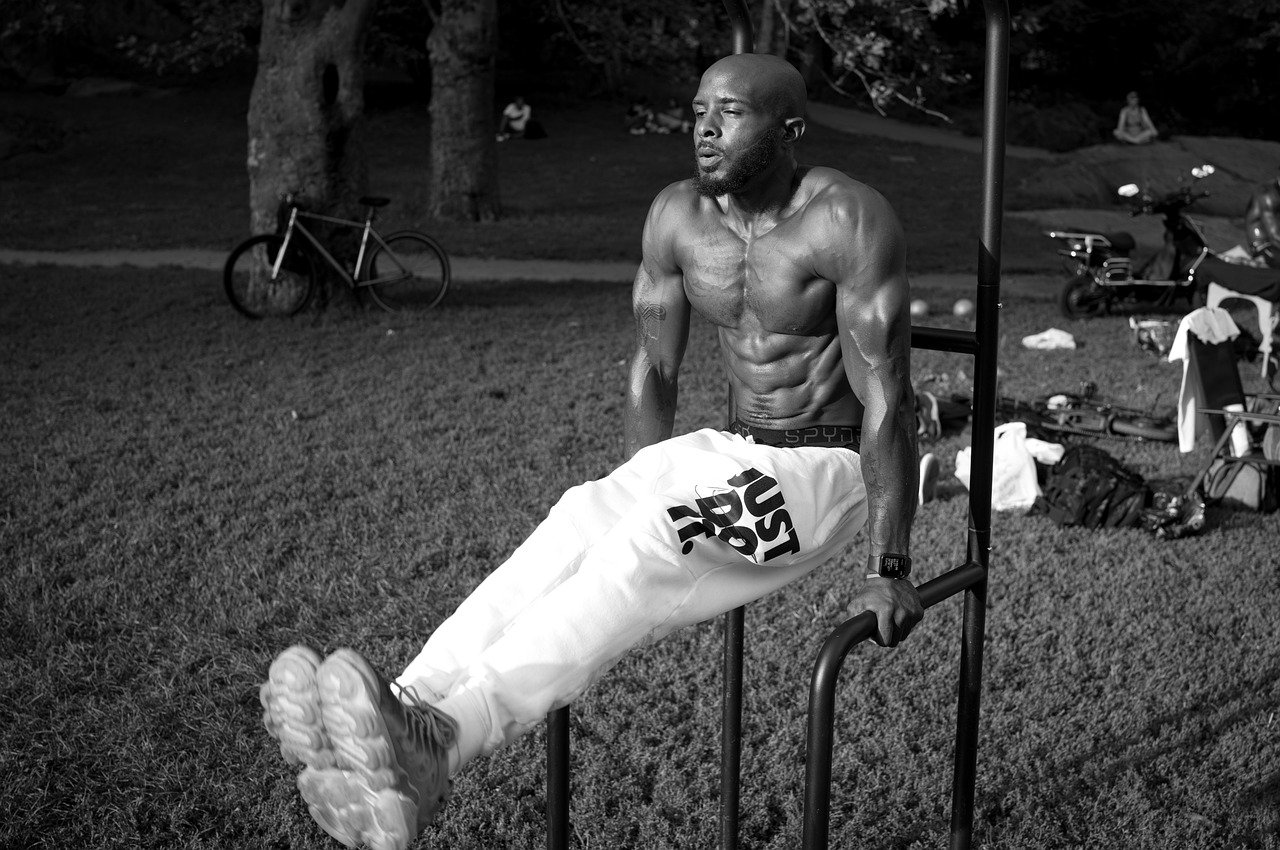

Vom Selfie zum Selbstversuch

Instagram und TikTok sind voll von jungen Männern, die scheinbar mühelos Gewichte stemmen, Sprintintervalle abfeuern und dabei aussehen wie eine Mischung aus Marvel-Held und Haute-Couture-Model. „Mehr Training, mehr Muskeln, mehr Klicks“ lautet das unausgesprochene Mantra. Dumm nur, dass der menschliche Körper sich von Hashtags nicht beeindrucken lässt: Wie der Anthropologe Herman Pontzer in seiner Forschung zeigt, hält unser Organismus den Gesamtenergieverbrauch erstaunlich konstant – selbst wenn wir uns im Studio abrackern wie ein Duracell-Hase auf Espresso.

Mehr Training ≠ linear mehr Kalorienverbrauch

Pontzers „Constrained Energy Model“ erklärt, warum sich endlose Extraeinheiten auf dem Laufband nicht automatisch in purzelnde Kilos verwandeln. Der Körper spart woanders: weniger Alltagsbewegung, feinere Hormonbremse, effizientere Organe. Ergebnis: Kalorienbilanz bleibt stabiler als das Sixpack vieler Influencer. Sport ist Gold für Herz, Psyche und Stoffwechsel – nur eben kein magischer Fett-Vernichter.

70 Eier pro Woche – ernsthaft?

In dieser Welt der Selbstoptimierung tauchen Diät-Legenden auf, die selbst alte Bodybuilder nostalgisch schmunzeln lassen. Zehn Eier pro Tag? Ungesalzener Reis in Kilos? Fisch ohne Gewürz, weil Salz angeblich „Wasser zieht“? Kurzfristig hält der Körper einiges aus, aber dauerhaft schädigt so ein Menü Nieren, Leber und Nerven – und das ganz ohne Anabolika. Wer denkt, Askese sei ein Shortcut zum Traumkörper, landet schnell bei Mangelerscheinungen statt beim Titel „Mr. Olympia Junior“.

Wenn Disziplin zur Falle wird

Manche jungen Männer rutschen von bewundernswerter Selbstkontrolle in handfeste Essstörungen. Magersucht betrifft zwar häufiger Frauen, doch Schätzungen gehen von bis zu einem Viertel männlicher Betroffener aus – oft getarnt als „Clean Eating“ und exzessives Training. Dauerdefizit, ständiges Wiegen, Zwangs-Cardio: von außen wirkt das wie eiserne Disziplin, innen tobt ein Kampf um Selbstwert und Kontrolle. Herzrhythmusstörungen, Hormonchaos und Knochenabbau sind die unsichtbaren Likes, die keiner will.

Zone-2 statt Dauer-Sprint – der langweilige Held

Während Social Media High-Intensity-Hype feiert, ist für langfristige Gesundheit das unspektakuläre Zone-2-Training der wahre Gamechanger. „Du kannst reden, aber nicht singen“ – das ist der Maßstab. Es stärkt Mitochondrien, senkt Stress, verbessert Fettstoffwechsel und Herzfrequenzvariabilität. Sprints sind ein großartiges Gewürz, aber kein Hauptgericht. Wer dauerhaft nur Vollgas gibt, läuft eher in Übertraining und Verletzungen als in die Top-Form seines Lebens.

Praxis statt Pose

| Mythos | Realität | Besser so |

|---|---|---|

| „Nur Sprints machen schlank.“ | HIIT ist top für VO₂max, aber Stressfalle und kein Kalorienwunder. | 4–6 Stunden Zone-2 + 1–2 kurze HIITs pro Woche, Kalorien über Ernährung steuern. |

| „Protein-Shakes ersetzen Gemüse.“ | Muskeln wachsen nicht ohne Mikronährstoffe. | Bunt essen, Ballaststoffe hoch, Protein verteilen. |

| „Je extremer die Diät, desto besser der Look.“ | Kurzfristige Definition, langfristige Schäden. | Moderates Defizit, ausreichend Fett & Salz, ärztliche Checks. |

Fünf gelassene Regeln für echte Stärke

2) Halte 150–240 Minuten Zone-2 pro Woche – langweilig effektiv.

3) Plane 1–2 knackige HIIT-Einheiten, nicht sieben.

4) Achte auf Schlaf und soziale Kontakte – echte Recovery.

5) Hinterfrage jedes Social-Media-Dogma – besonders wenn es nach Klicks riecht.

Nicht der Schlussgedanke: Muskeln sind cool, Gesundheit cooler

Disziplin und Training sind stark – solange sie nicht zum Selbstzweck werden. Wer Kalorienbilanz, moderates Zone-2-Training und Lebensfreude verbindet, hat mehr vom Leben als jeder Hashtag-Hero mit 70 Eiern im Magen. Muskeln verblassen, aber ein stabiler Stoffwechsel, gesunde Gelenke und ein entspannter Kopf bleiben – und das ist am Ende die Definition von wirklich „fit“.

Soziale Dynamik und der Druck der Selbstdarstellung

Fitnessstudios sind längst nicht mehr nur Orte des Trainings, sondern Bühnen für Selbstinszenierung. Zwischen Spiegelwänden, Selfie-Licht und perfekt getimten Stories auf Instagram oder TikTok entsteht subtiler Druck: Wer trainiert, will nicht nur stärker werden, sondern auch „Content“ liefern. Likes und Kommentare wirken wie kleine Belohnungshormone, die dazu verleiten, immer noch eine Einheit dranzuhängen – auch wenn Regeneration fehlt. Der Körper wird zur Marke, jede Mahlzeit zum Statement. Diese ständige Sichtbarkeit kann motivieren, doch sie verstärkt auch Perfektionismus und die Angst, nicht zu genügen.

Mentale Gesundheit: Wenn Training zur Obsession wird

Die Grenze zwischen Disziplin und Zwang ist fließend. Wer jede Kalorie trackt, Workouts nie ausfallen lässt und sich selbst bei Krankheit auf den Crosstrainer schleppt, betreibt kein gesundes Training mehr, sondern betreibt Selbstbestrafung. Sportpsychologen berichten von wachsenden Fällen sogenannter Exercise Dependence: ein Suchtverhalten, das ähnlich wirkt wie andere Abhängigkeiten. Folgen reichen von chronischer Erschöpfung bis zu Angststörungen. Hier helfen nur bewusste Pausen, therapeutische Gespräche und ein Umfeld, das nicht jede Ausrede als „Schwäche“ abwertet.

Das Geschäft mit der Selbstoptimierung

Hinter der Generation Gym steht eine milliardenschwere Industrie. Proteinpulver, Booster, Lifestyle-Programme, App-Abos – alles verspricht den nächsten Fortschritt. Viele Influencer verdienen an Rabattcodes und gesponserten Inhalten, was den Druck auf ihre Follower erhöht, ebenfalls zu kaufen. Für junge Sportler entsteht so ein Kreislauf: Mehr Produkte, mehr Ausgaben, mehr Erwartung an den eigenen Körper. Die Ironie: Die Jagd nach dem perfekten Look füllt oft eher die Kassen der Supplement-Hersteller als die eigenen Muskelspeicher.

Langfristige Perspektive: Training über Jahrzehnte

Mit Anfang zwanzig lässt sich vieles kompensieren, was jenseits der Dreißig oder Vierzig nicht mehr funktioniert. Wer dauerhaft zu hart trainiert, riskiert Gelenkverschleiß, hormonelle Probleme und chronische Überlastungen. Ein kluger Athlet plant deshalb nicht nur das nächste Sixpack, sondern auch, wie er in zehn oder zwanzig Jahren noch leistungsfähig bleibt: periodisierte Pläne, aktive Regeneration, ausreichend Schlaf und abwechslungsreiche Belastungen sind wichtiger als das ständige Maximieren von Gewichten oder Herzfrequenz.

Ein realistischer Trainingsmix

Für die meisten Freizeitsportler bewährt sich eine einfache Formel:

• Zwei bis drei Krafttrainings pro Woche für Muskel- und Knochengesundheit,

• vier bis fünf Stunden Zone-2-Ausdauer für Herz und Stoffwechsel,

•dazu ein bis zwei kurze HIIT- oder Sprint-Einheiten für Spitzenleistung.

•Ergänzt wird das Ganze durch Beweglichkeitsarbeit

• und mindestens einen vollständigen Ruhetag.

Dieser Plan liefert alle gesundheitlichen Vorteile, ohne dass man sein Leben im Studio verbringen muss – und er funktioniert auch, wenn Social Media einmal abgeschaltet wird.

Quellen

- Herman Pontzer: Burn – New Research Blows the Lid Off How We Really Burn Calories, 2021.

- Pontzer H. et al., Current Biology 26(3):410–417, 2016.

- WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour, 2020.

- DGE: Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, 2023.