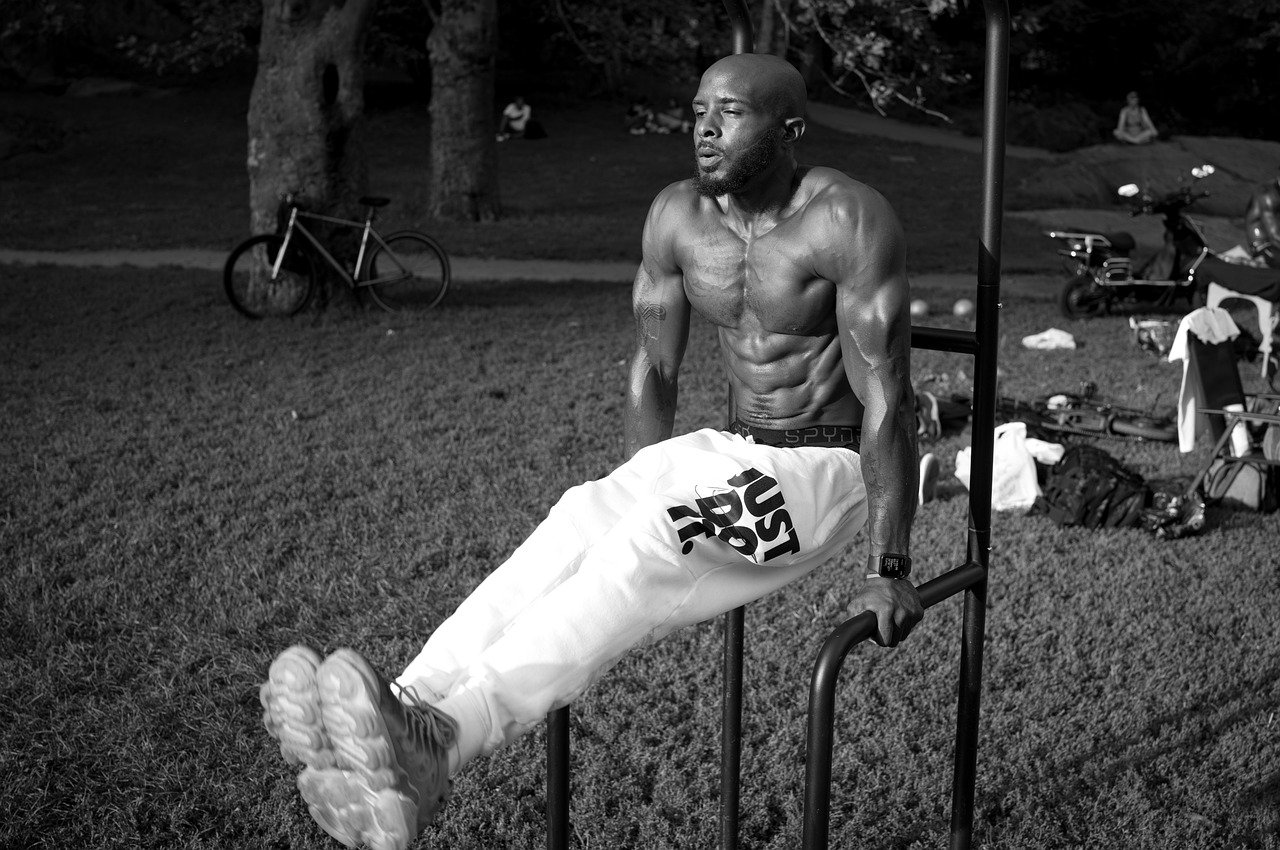

Sport als Doping für die Denkleistung?

Sport ist nicht nur gut für die Figur – sondern auch für die grauen Zellen. Neue Forschungsergebnisse belegen: Wer sich regelmäßig bewegt, denkt schneller, lernt besser und bleibt im Alter geistig fit. Der SPIEGEL hat es angedeutet, wir gehen tiefer: Bewegung ist ein echtes Upgrade für das Gehirn. Und wie bei jedem Upgrade kommt es auf das richtige Timing und die passende Anwendung an.

Bewegung und Neuroplastizität – was sagt die Wissenschaft?

Hinter dem Begriff Neuroplastizität verbirgt sich die Fähigkeit unseres Gehirns, sich ständig zu verändern, neue Verbindungen zu bilden und selbst im Alter zu lernen. Verantwortlich dafür ist unter anderem der Botenstoff BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), der durch Bewegung vermehrt ausgeschüttet wird. Besonders Ausdauertraining wie Joggen oder Radfahren aktiviert die Bildung neuer Nervenzellen im Hippocampus – jener Hirnregion, die für das Gedächtnis entscheidend ist. Aber auch komplexe Bewegungsmuster und Koordination schulen die kognitive Flexibilität.

Wie viel Bewegung braucht das Gehirn?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt mindestens 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche. Doch Qualität schlägt Quantität: Koordinative Sportarten wie Tanzen, Ballsport oder Slackline haben nachweislich stärkere Effekte auf exekutive Funktionen wie Planen, Reaktionsfähigkeit und Problemlösen. Wer also nur stupide Gerätearbeit macht, verpasst eine Chance. Idealerweise kombiniert man leichtes Ausdauertraining mit Bewegungsspielen oder Gruppenaktivitäten, bei denen auch soziale und emotionale Prozesse aktiviert werden.

Intensität zählt – aber das Gehirn liebt Abwechslung

Wissenschaftler der Universität Stanford fanden heraus, dass vor allem wechselnde Belastungsformen den größten Nutzen für die neuronale Leistungsfähigkeit bringen. Moderate Dauerbelastung wie Radfahren oder Walking sorgt für kontinuierlichen Blutfluss im Gehirn, während kurze intensive Intervalle (HIIT) die Sauerstoffsättigung in Hirnregionen wie dem Präfrontalcortex erhöhen.

Wer also regelmäßig zwischen langsamen und schnellen Phasen variiert, trainiert nicht nur den Körper, sondern auch seine Denkgeschwindigkeit. Entscheidend ist, dass Anstrengung und Erholung sich abwechseln – wie beim Lernen selbst.

Fit im Kopf – sogar im Alter

Sport schützt das Gehirn auch vor dem Altern. Studien zeigen: Regelmäßige Bewegung kann das Risiko für Alzheimer um bis zu 40 % senken und hilft, geistige Agilität zu bewahren. Der Trick liegt in der Regelmäßigkeit – drei bis fünf Mal pro Woche bringt mehr als das einmalige Helden-Workout. Wichtig sind außerdem Bewegungskombinationen, die Herz-Kreislauf-System und Koordination zugleich fordern. Auch leichtes Tanzen im Wohnzimmer zählt, solange es regelmäßig passiert.

Bewegung als Gedächtnisversicherung im Alter

Ein Forscherteam der Universität Köln zeigte, dass ältere Erwachsene, die dreimal pro Woche moderat trainieren, eine signifikant höhere Dichte grauer Substanz im Hippocampus aufweisen. Das bedeutet konkret: Bewegung kann den altersbedingten Abbau der Denkzellen bremsen. Besonders effektiv sind Tanzkurse, Nordic Walking und leichtes Krafttraining – also Bewegungen, die sowohl Balance als auch Orientierung fordern. Es geht nicht darum, Gewichte zu stemmen, sondern neuronale Netze zu erhalten. Bewegung wirkt hier wie ein Software‑Update für das alternde Gehirn – mit jeder Einheit ein bisschen mehr Stabilität gegen Vergessen.

Kindheit, Schulzeit, Arbeitsleben – wo Bewegung fehlt, fehlt Leistung

Schon Kinder profitieren massiv von Bewegung: Konzentration, Sprachverständnis und soziale Fähigkeiten verbessern sich messbar, wenn Sportunterricht nicht ausfällt, sondern Teil des Alltags ist. Doch genau das ist in vielen Schulen nicht der Fall. Stattdessen dominieren Sitzen, digitale Reizüberflutung und Bewegungsmangel. Die Folge: schlechtere schulische Leistungen und langfristig höhere Risiken für psychische Erkrankungen. Auch im Arbeitsleben zeigt sich: Wer Pausen für Bewegung nutzt, ist produktiver und belastbarer.

Die unterschätzte Wirkung von Koordination und Spiel

Sportarten mit hoher kognitiver Beteiligung wirken besonders positiv aufs Gehirn. Wer zum Beispiel Fußball spielt, muss ständig taktisch denken, sich im Raum orientieren, schnell reagieren – ein komplexes Gehirntraining. Gleiches gilt für Tennis, Tanzen oder Slackline. Im Gegensatz dazu bringt monotoner Kraftsport zwar physische, aber kaum mentale Vorteile. Auch Yoga und Qi Gong fördern die Verbindung von Körper und Geist, insbesondere durch Atemkontrolle und Körperwahrnehmung.

| Sportart | Kognitive Funktion |

|---|---|

| Tanzen | Koordination, Gedächtnis, räumliches Denken |

| Laufsport | Stimmungsregulation, Neurogenese |

| Ballsport | Aufmerksamkeit, Reaktionsfähigkeit |

| Slackline | Balance, Konzentration |

| Yoga | Achtsamkeit, Stressreduktion |

Biohacking fürs Gehirn: Was hilft wirklich?

Neben Bewegung helfen auch gezielte Maßnahmen wie ausreichend Schlaf, Atemübungen und Ernährung. Omega-3-Fettsäuren fördern die Kommunikation zwischen Nervenzellen, Kreatin verbessert die mentale Ausdauer, ALCAR schützt die Mitochondrien – alles belegbar durch Studien. Biohacker setzen zusätzlich auf gezielte Reize wie Kältekammer und Lichttherapie oder Nootropika. Doch nichts ersetzt die Wirkung regelmäßiger körperlicher Aktivität. Der Mix macht’s – und Bewegung ist das solide Fundament.

Kreativität braucht Kreislauf

Ob im Büro oder Homeoffice – geistige Leistung hängt unmittelbar vom körperlichen Zustand ab. Eine Studie der University of Illinois fand heraus, dass schon ein zehnminütiger Spaziergang kreative Problemlösungen um bis zu 60 % steigern kann. Bewegung fördert die Durchblutung des präfrontalen Kortex, der für Planung, Entscheidungsfindung und Konzentration verantwortlich ist. Wer also vor einem Meeting eine Runde um den Block läuft, bringt buchstäblich mehr Ideen in Bewegung. Das Prinzip gilt auch für Schüler: Lernen in Bewegung – etwa beim Spazieren oder mit Stehtisch – aktiviert mehr neuronale Areale als starres Sitzen.

Von der Couch zur Konzentration – so fängst du an

Bewegung muss nicht gleich Leistungssport sein. Schon zehn Minuten zügiges Gehen pro Tag können die geistige Leistungsfähigkeit verbessern. Besser noch: Bewegung in den Alltag integrieren – über die Treppe statt den Aufzug, spielerisches Toben mit Kindern, kurze Stretching-Pausen im Büro. Wer seinen Kalender mit Deadlines füllt, sollte auch Bewegung fest einplanen. Denn klar ist: Kein Meeting macht dich so produktiv wie ein frischer Kopf durch Bewegung.

Quellen

1. Erickson, K. I. et al. (2011): Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. PNAS.

2. Ratey, J. J. (2008): Spark: The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain.

3. WHO (2020): Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour.

4. Singh, A. et al. (2019): Effects of Physical Activity Interventions on Cognitive and Academic Performance in Children and Adolescents. Sports Med.