Zum ersten Mal habe ich bei einem Freund einen Cannabis-Entzug aus unmittelbarer Nähe miterlebt. Nicht bei jemandem, der „abgehängt“ ist, sondern bei einem, der fünf- bis sechsmal pro Woche ins Fitnessstudio geht, Gewichte bewegt, schwitzt, Ziele hat und gleichzeitig versucht, aus dem Konsum auszusteigen. Ich hatte Cannabis immer als eine Art Lifestyle-Droge abgespeichert: etwas Zwischenentspanntes, halb legalisiert, halb verharmlost.

Bis ich gesehen habe, wie es aussieht, wenn jemand wirklich aufhört. Die ersten acht bis zehn Tage sind ein körperlicher Kampf: Schlafstörungen, Appetitchaos, innere Unruhe, Gereiztheit. Danach beginnt die psychische Phase – Stimmungseinbrüche, Antriebslosigkeit, das Gefühl, nicht richtig im eigenen Leben anzukommen. In dieser Phase wirkt Fitness plötzlich wie ein Anker in einem Meer, das ständig in Bewegung ist.

Cannabis-Entzug: Mehr als nur „ein bisschen nervös“

Viele unterschätzen den Cannabis-Entzug, weil sie ihn mit Alkohol oder Opiaten vergleichen und dann sagen: „Da passiert ja körperlich kaum etwas.“ Das ist fachlich zwar nicht komplett falsch, aber praktisch eine gefährliche Verharmlosung. Der Körper reagiert sehr wohl: Schlafrhythmus und Appetit kippen, Herzfrequenz und Stressniveau steigen, die innere Unruhe ist für Betroffene oft schwer auszuhalten.

Dazu kommen psychische Symptome wie Gereiztheit, Niedergeschlagenheit, Konzentrationsstörungen und die typische Mischung aus innerer Leere und gleichzeitigem Druck. Wer das noch nie beobachtet hat, glaubt oft, jemand übertreibe – bis man selbst sieht, wie wenig „Lifestyle“ in so einem Entzug steckt.

Der circulus vitiosus: Stress, Verdrängung und Rückfall

Ein psychischer Teufelskreis – der circulus vitiosus – entsteht, wenn Cannabis als Werkzeug zur Verdrängung eingesetzt wird. Stress, Überforderung, innere Leere oder ungelöste Konflikte werden mit dem Joint gedämpft. Kurzfristig sinkt die subjektive Belastung, langfristig bleibt die Ursache unverändert oder verschärft sich sogar. D

er Alltag wird anstrengender, Beziehungen brüchiger, Schlaf schlechter – und damit steigt wieder der Wunsch, zu konsumieren. Wer aussteigen will, kämpft nicht nur gegen eine Substanz, sondern gegen ein ganzes System aus Gewohnheiten, Bedeutungen und Ritualen. Besonders hart wird es, wenn das soziale Umfeld weiterhin konsumiert und Cannabis der Klebstoff für gemeinsame „Wohlfühlmomente“ bleibt.

Wenn gute Vorsätze auf ein instabiles Umfeld treffen

Gute Vorsätze sind wichtig, aber sie sind verletzlich, wenn das Umfeld nicht mitzieht. Wer nach dem Entzug weiter in Runden sitzt, in denen Cannabis selbstverständlich kreist, erlebt eine permanente Einladung zum Rückfall. Einerseits will man dazugehören, andererseits versucht man, sich zu distanzieren – ein innerer Spagat, der irgendwann enorme Kraft kostet. D

er schwierigste Schritt ist oft nicht der Verzicht auf die Substanz, sondern die Distanz zu den Situationen und Menschen, mit denen diese Substanz verknüpft ist. Für Freunde, die unterstützen, ist das emotional belastend: Man steht daneben, ermutigt, hört zu, begleitet durch Entzugssymptome – und erlebt dann vielleicht doch einen Rückfall.

Die Frustration kann sich anfühlen, als würde jemand den Boden unter den Füßen wegziehen. Wichtig ist zu verstehen: Rückfälle sind kein Beweis dafür, dass man nicht genug geholfen hätte, sondern Ausdruck eines starken circulus vitiosus.

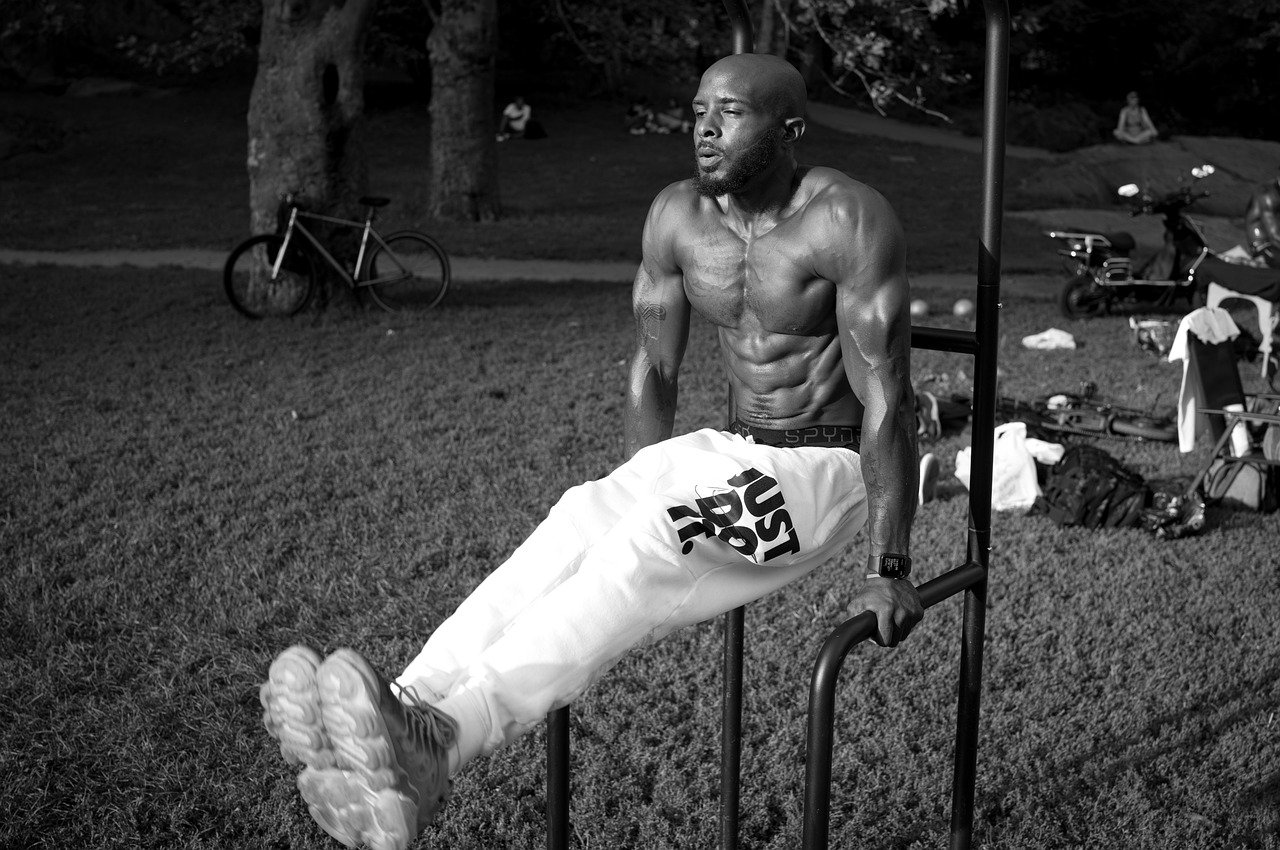

Wie Fitness im Entzug wirkt: Regulation statt Wundermittel

Fitness ist kein magischer Aus-Knopf für Abhängigkeit – aber eines der stärksten natürlichen Hilfsmittel, um das Nervensystem zu stabilisieren. Körperliche Aktivität erhöht die Ausschüttung von Dopamin, Serotonin und Endorphinen auf eine Weise, die nicht mit Schuldgefühlen verknüpft ist. Wer trainiert, spürt den eigenen Körper wieder, erlebt Anstrengung und Erschöpfung als etwas Produktives.

Bewegung hilft, innere Unruhe zu kanalisieren, Schlafdruck aufzubauen und Stresshormone wie Cortisol langfristig zu senken. Dazu kommt ein psychologischer Effekt, der oft unterschätzt wird: Das Gefühl, trotz allem die eigene Situation aktiv beeinflussen zu können. Selbst wenn der Tag emotional chaotisch ist – eine absolvierte Trainingseinheit ist ein kleiner, aber sichtbarer Gegenbeweis zur inneren Hilflosigkeit.

| Entzugssymptom | Typische Dauer | Mögliche Wirkung von Bewegung |

|---|---|---|

| Innere Unruhe | 1–3 Wochen | Abbau von Spannungen, spürbare „müde“ Entlastung nach dem Training |

| Schlafstörungen | 2–4 Wochen | Besserer Schlafdruck, stabilere Schlafroutine bei Training am Tag |

| Stimmungsschwankungen | Wochen bis Monate | Kurzfristige Stimmungsaufhellung, langfristige Stabilisierung |

| Antriebslosigkeit | Wochen | Routinen schaffen, Aktivierung durch feste Trainingszeiten |

Struktur als Gegengewicht zum Chaos im Kopf

Ein zentraler Vorteil von Training im Entzug ist nicht nur die Bewegung selbst, sondern die Struktur, die sie mit sich bringt. Feste Trainingszeiten, geplante Einheiten und einfache Routinen wie „dreimal pro Woche Kraft, zweimal lockeres Cardio“ geben dem Tag Ankerpunkte.

Wer sich physisch verausgabt, hat weniger Energie für negative Gedankenspiralen – und erlebt seinen Körper nicht nur als Symbol für Entzugssymptome, sondern als etwas, das stärker werden kann. Selbst einfache, planbare Ziele – eine bestimmte Anzahl an Schritten, ein kurzer Lauf, ein Grundübungsprogramm – können in dieser Phase mehr Stabilität bringen als jede abstrakte Vorsatzliste.

Freunde, die bleiben – und Grenzen, die schützen

Für Angehörige und Freunde ist der Ausstieg eines geliebten Menschen eine emotionale Achterbahn. Man möchte helfen, motivieren, verstehen – und gleichzeitig nicht in jeder Krisennacht der einzige Rettungsanker sein. Hier ist Ehrlichkeit in beide Richtungen wichtig. Wer begleitet, darf Grenzen haben. Man darf sagen: „Ich bin da, aber ich kann nicht jede Nacht um drei Uhr deine Krise auffangen.“ H

ilfreich ist, Unterstützung klar zu benennen: gemeinsam trainieren, zuhören, bei der Suche nach professioneller Hilfe helfen, aber keine Versprechen machen, die man nicht halten kann. Die wichtigste Ressource bleibt, dass jemand überhaupt da ist – ohne moralischen Zeigefinger, ohne Spott und ohne Bagatellisierung des Entzugs.

| Unterstützungsbaustein | Nutzen im Entzug | Grenzen |

|---|---|---|

| Fitness & Bewegung | Stabilisiert Stimmung, Schlaf und Tagesstruktur | Ersetzt keine Traumatherapie oder Ursachenarbeit |

| Freunde & Familie | Emotionale Unterstützung, Zugehörigkeit, Motivation | Können nicht die Rolle eines Therapeuten übernehmen |

| Psychotherapie / Psychiatrie | Bearbeitung der Ursachen, Umgang mit Rückfällen, Strukturierung | Schwer zugänglich, oft lange Wartezeiten, Schamgrenze hoch |

| Selbsthilfe & Austausch | Normalisiert Erfahrungen, bricht Isolation | Qualität und Passung können stark variieren |

Die unsichtbare Hürde: Hilfe suchen in Deutschland

In Deutschland ist der Schritt zur professionellen Hilfe noch immer mit Scham und Hürden verbunden. Psychotherapeutische Plätze sind knapp, psychiatrische Sprechstunden oft überfüllt, und das Bild vom „Psycho- oder Klapsmühlen-Doktor“ sitzt leider tief. Für Menschen im Cannabis-Entzug ist die Schwelle, sich jemandem anzuvertrauen, dadurch doppelt hoch:

Einerseits muss man sich selbst eingestehen, ein Problem zu haben, andererseits gegen das eigene Schamgefühl und gesellschaftliche Vorurteile ankämpfen. Dass es schwer ist, einen Termin zu bekommen, macht es nicht leichter. Trotzdem bleibt professionelle Unterstützung gerade dann wichtig, wenn hinter dem Konsum mehr steckt als „nur“ Gewohnheit – etwa Angststörungen, Depressionen oder traumatische Erfahrungen.

Fitness als stabiles Fundament – nicht als alleinige Lösung

Bewegung ist kein Ersatz für Therapie, aber sie ist ein starkes Fundament. Wer im Entzug trainiert, baut nicht nur Muskeln auf, sondern auch ein Stück Selbstvertrauen: „Ich kann etwas gestalten, auch wenn mein Kopf gerade nicht zuverlässig funktioniert.“ Fitness bringt Struktur in Tage, die sonst von innerem Chaos geprägt wären, und schafft körperliche Müdigkeit in einer Phase, in der Schlaf ohnehin schwerfällt.

Am Ende geht es nicht darum, Entzug „wegzutrainieren“, sondern darum, dem Körper die Chance zu geben, sich zu stabilisieren, während Kopf und Umfeld Schritt für Schritt nachziehen. Legalität macht Cannabis nicht harmlos – aber Fitness kann helfen, den Weg heraus aus dem circulus vitiosus ein Stück stabiler zu gehen.